【R6 vol.2】AIは相棒、ドラマは鏡

今月は、最近「なるほど」と思った二つのネタでお届けします。ひとつは生成AIの使い分けについて、もうひとつは映画に出てくる、主人公の宣言シーンについて。

AIは使い分けが大事

生成AIの競争はますます激化しています。僕もちょこちょこ3つのAIを試し分けていますが、それぞれに性格や得意分野の違いがあって面白い。ChatGPTは真面目で聞き上手、Geminiは検索に強く博識、Groxは…とにかく口が悪い(笑)。質問すると「そんなの当たり前だろ」と突っ込んでくるのに、なぜか的を射ていて笑ってしまうこともあります。

かつてはChatGPTが頭一つ抜けていましたが、いまやGeminiが猛烈に追い上げ、さらにGroxもSNS世代に刺さる答えをどんどん出すようになっています。背景には、それぞれの学習データの違いがあり、GeminiはGoogle検索やリンクの利用データ、GroxはX(旧Twitter)の投稿やフォロー関係のデータを活用。一方、OpenAIはそうした自前の巨大プラットフォームを持たないため、多数の人に判断を入力してもらい学習を補っているといわれます。

AIの使い分けにあたっては、こうした背景を頭に入れておくと良いでしょう。検索や調査、事実確認ならGemini、若者文化やSNSトレンドならGrox、発想整理や文章生成ならGPT。万能なAIは存在しないからこそ、それぞれの個性を活かして組み合わせて使っていくことが、使いこなしの鍵になると思います。

ドラマに学ぶ「課題→解決」

一方で、映画やドラマを観ていて気づいたことがあります。主人公がせっせと「課題→解決」に取り組んでいる姿が、まるで私たちの仕事のように見えるのです。特にクライマックス直前、主人公が「やるべき課題はこれだ!」と高らかに宣言する場面は、まさに会議室での課題共有やプレゼンテーション。観客にとっては物語の整理であり、私たちにとっては日常の課題確認にそっくりです。

例えば『トップガン マーベリック』。マーベリックは若い隊員たちを前に、峡谷を突破して標的を爆破する作戦をスクリーンに映し出しながら説明します。まるでセミナー講師のように。

『バービー』では、後半で自信を失ったバービーたちに、現実世界から来た母親のグロリアが強い言葉を投げかけます。「女であることは、本当に不可能なこと。痩せていなきゃいけないのに痩せすぎてもいけない。強くなきゃいけないのに優しくもあれと言われる。どんなに頑張っても、結局“間違っている”と感じさせられる。」

この矛盾だらけの押し付けを“宣言”として突きつけられたバービーたちは、「課題はここにある」と気づき、再び立ち上がります。戦いの作戦説明とは違い、社会派の課題整理がそのまま物語の推進力になっているのです。

そして『国宝』。クライマックスの舞台「道成寺」を前に、主人公・喜久雄は楽屋で化粧をしながらこうつぶやきます。

「幕が上がる思たら、震え止まらんねん。守ってくれる血が俺にはないねん…」

観客に向かって「これからこうするぞ」と説明するのではなく、緊張と覚悟をにじませる小さな宣言だけで、これから迎える大舞台の重さを伝える。控えめだからこそ、逆に迫力があるシーンです。

ドラマの基本は主人公を追い詰めること。努力しても失敗が重なり、追い詰められ、最後には仲間やライバルの助けを得てなんとか突破する。私たちの仕事も同じ構造で、「課題整理」「仲間の助け」「解決への挑戦」の組み合わせで進んでいく。だから映画を観ていると、僕は、つい自分たちの姿に重ねて笑っちゃうんです。

AIは相棒、ドラマは鏡。どちらもツッコミどころ満載だけど、学ぶことは意外に多い。

9月、毎週末の移動がくれた刺激

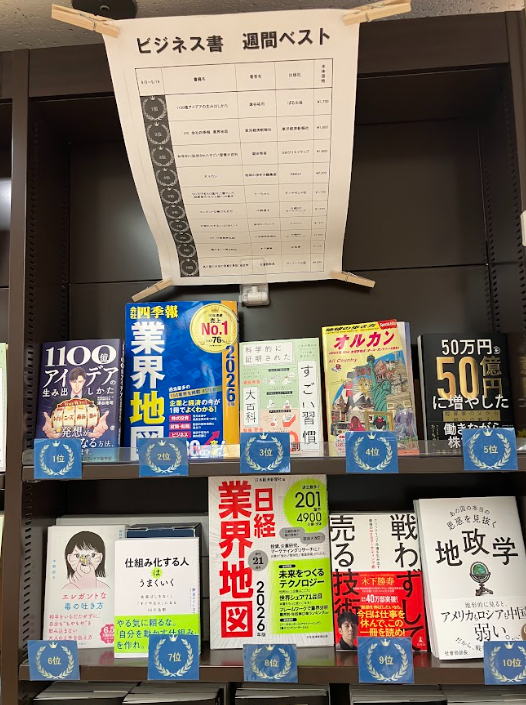

プライベートでは、9月はとにかく移動が多かった。週末は書店巡りで首都圏、埼玉、名古屋へ。母のお見舞いで福井の実家へ行き、さらにレジャーで長野や柏市へも足を運んだ。

最近売れている『移動する人はうまく行く』という本に「移動することで、新しい環境に適応しようとサバイバル本能が研ぎ澄まされ、能力が120%発揮される」と書かれていたが、まさにそれを体感。グーグルマップを片手に、車・新幹線・バイクを乗り継ぎ、移動の方が滞在時間より長い日がほとんどだった。振り返れば、移動そのものが最高の刺激であった。あとは、本当に能力120%になっていると良いのだが。